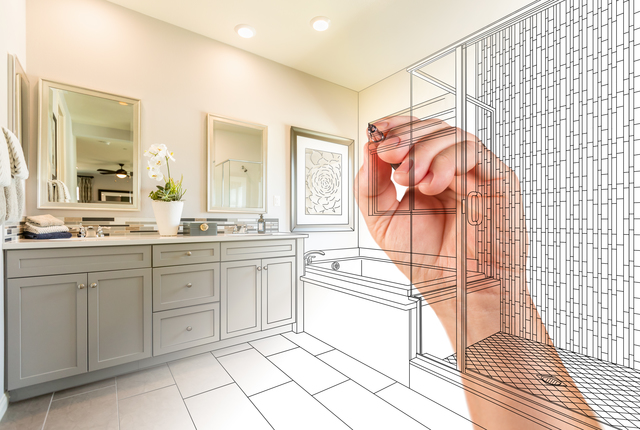

【決定版】機能×デザインで創る!お風呂リノベーションの全て

「古くて寒いお風呂はもうイヤ! もっとオシャレで、いつでも温か、ゆったりと湯舟でリラックスできる、イマドキのシステムバスに変えたい!」

そんなあなたに、バスルームをもっとオシャレに・もっと快適にする、リノベーション・アイデアのご提案です。

水垢汚れやカビがつきにくい床、寒さから浴室を守る二重窓、おうちでスパを楽しめるジェットバスなどなど、いま取り入れたい機能・心地よい空間をつくるデザインを、プロの視点からご紹介!

リノベーションやリフォームをご検討の皆さま、システムバス選びやオプションにお迷いの方、ぜひこの記事をリフォームプラン作りのガイドブックとしてお役立てください!

1.こだわりデザインで心地よい空間づくり

お風呂はただ体を清潔にして、身繕いをする場所という以上に、ゆっくり湯船につかって一日の疲れをリセットする、大切な癒しの空間。

より心地よく過ごせる空間作りのためには、内装や浴槽・ドアや窓といった建具のデザインにもこだわりたいもの。

つい長風呂したくなるような、リラックスできるデザインのアイデアをご紹介します。

色と素材で決める空間イメージ

浴室に限った話ではありませんが、お部屋の印象を決めるのは、内装の『色』と『素材』です。

とくにお風呂はソファやテーブルといったインテリア家具を置くことがありませんから、内装選びにはより一層こだわりたいですね。

明るさのホワイトvs高級感のブラック

バスルームの印象は白っぽく・明るいイメージか、黒っぽく・重厚なイメージか、カラーリングによって大きく二系統に分かれます。

白い色は光を集めて明るく感じるほか、膨張色で広く感じやすいという特長があります。

また、水アカ汚れが目立ちにくいのもメリットです。

黒い色はシックな印象で、気持ちが落ち着きます。

照明がよく映え、キャンドルやバスライトのほのかな灯りを楽しみたいという方はとくにオススメです。

それぞれ効果が違っていますから、目的に合わせて選びましょう。

たとえば「狭い空間を少しでも広々と見せたい」という方は白系統を、「夜はゆっくり湯舟につかって仕事の疲れを癒したい」という方は黒系統を選ぶとよろしいでしょう。

また、最近は壁一面にアクセントカラーを取り入れたり、木目調や石目調といったナチュラルなデザインを選ばれる方も多くなっています。

たとえば「汚れが目立たないように白を選びたいけれど、シンプル過ぎて物足りない」という方は、好みのカラーのモザイクタイルを模したスリットパネルを挿入するのも、「やりすぎない」オシャレです。

特長で選ぶ素材

内装素材は見た目だけでなく、掃除のしやすさや丈夫さにも関わってきます。

使用されることが多いのは、タイル・FRP・人工大理石・ホーロー。

それぞれのメリット・デメリットを表にまとめました。

| 素材 |

メリット |

デメリット |

| タイル |

・色柄・風合いが豊富

・汚れが落ちやすい

・保温や抗菌など、機能性タイルも登場 |

・目地の掃除がしにくい

・割れやすい |

| FRP |

・肌当たりがやわらかい

・カラーバリエーションが豊富

・軽量

・衝撃に強い |

・汚れが付きやすい |

| 人工大理石 |

・天然大理石に似せた風合い

・色柄のバリエーションが豊富

・汚れが落ちやすい

・アクリル系は衝撃に強い |

・ポリエステル系は風合いが落ちる |

| ホーロー |

・表面が滑らかで、高級感がある

・カビが生えにくい

・保温性がある |

・傷がつくと錆びが出やすい

・重い |

システムバスの壁・床・天井のパネルや浴槽の素材としてポピュラーなのは、FRPと人工大理石です。

FRPは価格が比較的安価なことも魅力。標準仕様は壁・床・天井パネルや浴槽もFRP、というメーカーが多いです。

また非常に丈夫で、最近はデザインも豊富になりました。

人大はオプションで選択可能というメーカーが多いです。

アクリル系とポリエステル系の人大があり、保温性や丈夫さ・掃除のしやすさといった品質はアクリル系に軍配が上がります。その代わり、ポリエステル系に比べて値段もお高め。

「ポリ系人大とFRPはどちらの方がオススメ?」と訊かれる方が時折いらっしゃいます。

その答えは、メーカーによって「ウチの人大はポリ系でも丈夫ですし、肌触りも良いですよ」というケースもあれば、「ウチのFRPはコーティングが優秀ですから、汚れ落ちも改良されています」というケースもあります。

一概にどちらがベターとは言えないので、ご自分にとって重要なポイント(見た目のツヤ感を重視したいとか、掃除のしやすさが大事とか)をクリアできる方を選ばれるとよろしいでしょう。リフォーム会社や各メーカーのショールームで、よく相談してみてくださいね。

もっとくつろげる浴槽

湯舟にゆっくり浸かる時間は至福のリラックスタイムですね。

システムバスの浴槽は、浴槽の下1/3程度を床の中に埋め込んだ『半埋め込み型』が主流です。

床面から浴槽の縁までの高さが300~400mmくらいなので、出入りがしやすいこと・天井高が広く感じやすいことがメリットです。

そのため、以前はシステムバスの浴槽といえば画一的な四角い形に限定されていましたが、現在はよりリラックスできるよう、工夫あるデザインの浴槽が選べるようになってきました。

ひろびろ! 変形ワイド浴槽

洗い場側に張り出した半月型の浴槽は、子育て世帯にピッタリのデザインです。

通常の浴槽の奥行きは620~690mm程度ですが、ワイド浴槽は一番広いところで800mmを超えますから、親子での入浴もゆとりがあります。

もともとSBの浴槽は、浴室の広さに応じてサイズが決まっていました。

浴室が1坪なら浴槽幅は最大1600mm・0.75坪なら1200mmと規格があるのですが、奥行きはどのサイズも700~800mm程度で、バリエーションがほとんどありませんでした。

いまは「大人が足を伸ばして入浴できる幅」というニーズに加えて、「親子で入っても余裕がある奥行き」「湯舟でマッサージやストレッチがしやすい奥行き」といったニーズにも対応しているのですね。

のんびり半身浴! ステップ付き浴槽

熱いお湯に首まで浸かるのも気持ちいいですが、実は体が良く温まるのは「40℃以下のお湯に半身浴」だそう。

でも、一般的な浴槽(和洋折衷タイプ)の深さは500mm程度。「大人が肩まで浸かれる深さ」が基準となっています。

そこで最近人気なのが、ステップやベンチと呼ばれる腰掛けを設けた浴槽です。

椅子に腰掛けるような恰好で半身浴ができ、反対向きに入れば足を伸ばして全身浴も可能です。

さらに、床が立ち上がる分、節水にも繋がりますし、小さなお子さまやご高齢のご家族には出入りが楽チン、というメリットもあります。

映画みたい! 猫足バスタブ

クラシックな猫足バスタブは、オシャレ感度の高い女性を中心に人気のデザインです。

先ほど「SBの浴槽はほとんどが半埋め込み型」というお話をしましたね。

従来は据え置き型の浴槽は在来工法でないと設置できませんでしたが、最近はフルオーダーメードのSBメーカーも登場し、猫足のバスタブやヒノキの浴槽を置くことも可能になりました。

バスルームを広く使えるドア

浴室扉は、従来はすりガラスの中折れ戸が主流でしたが、現在は浴室をより広く使える引き戸や、掃除がしやすい開き戸もオプションで選べるように。

それぞれメリット・デメリット・向き不向きがありますので、分かりやすく表にまとめてみました。

| 扉の種類 |

メリット |

デメリット |

| 中折れ戸 |

・開閉にスペースを取らない

・タオル掛けを設置できる |

・折れ目が故障しやすい

・レール部分が汚れやすい |

| 引き戸 |

・開閉にスペースを取らない

・開閉しやすい |

・間取りによっては間口が狭くなる

・レール部分が汚れやすい |

| 開き戸 |

・間口が広い

・タオル掛けを設置できる |

・開閉にスペースが必要

・中で人が倒れたとき、救助しにくい |

安全性と掃除のしやすさがポイント

お風呂はお家の中でも事故が起こりやすい場所です。

お子さまが転んでケガをするかもしれませんし、ご高齢のご家族はヒートショックが心配です。

ですから、もしもの場合は外から救助できる工夫が必要です。

そういう意味では、引き戸は中で人が倒れてもドアが開かなくなる心配はなく、オススメです。

しかし、戸袋が要りますから、間取りによっては間口が狭くなってしまう場合があります。

間口を広く取りやすいのは開き戸ですが、中で人が倒れたとき、ドアが開かなくなるおそれがあります。

そんなときは、脱衣室側からドアを外せる仕様にしておくと安心です。

また、水まわりはカビや水垢で汚れやすいもの。

ドアレールにパッキンがない扉、通気口を外して洗える扉といった、お手入れが楽チンな工夫も各メーカー取り入れています。

床に近いところは濡れやすく、乾きづらいので、カビが生えやすいのです。ですから、下桟が汚れにくい・汚れてもお掃除しやすい工夫がある扉がオススメです。

空間を広く見せる「ガラス張り」

限られたスペースをより広く見せるには、お隣の脱衣室や洗面室とつながりをもたせると効果的です。

とくにマンションのお風呂は窓がないか、あっても小さいことが多く、閉鎖的に感じやすいですね。

そんなときは浴室扉をガラス張りにして、室内窓のように隣室が見渡せるデザインはいかがでしょう?

海外では、お風呂・洗面室・トイレを一つの空間に収めたスリーインワンスタイルが一般的です。

日本では「ガラス張りのお風呂」というと、外資のラグジュアリーホテルのイメージですね。

ご家族がお風呂に入っている間に洗面所で歯を磨きたい、という方には、スイッチ一つでスモークを掛けられるタイプも出ています。

開放感を演出する窓

マンションでは外壁に穴を開けることは許されないので、窓の増設はできませんが、戸建て住宅では構造上の問題さえなければ自由です。

現在の換気システムは優秀で、窓がなくても数時間でジメジメ感はなくなりますが、外の景色や自然の光が取り入れられると、やはり開放感が違いますね。

大きめ窓は照明の位置に注意

外の景色が見える大きめの窓はバスルームを広く見せてくれる効果がある一方、外から見えてしまう心配があります。

窓の向きがご近所のお宅の窓と向かい合っていたり、人や車が通る道から見えるようなら、あまり大きな窓は考えもの。

ブラインドや目隠しを付ければプライバシーは守られますが、いつもそうして塞いでいなければならないのなら、せっかく窓を付けた意味がありません。

そこで、窓ガラスをスモークガラスやマジックミラーにする工夫が考えられますが、このとき注意したいのが照明の位置です。

窓のちょうど反対側の壁に照明を付けると、明かりを灯したときに窓にシルエットが浮かび上がってしまいます。したがって、照明は窓側の壁に取り付けましょう。

小さめ窓は「トップサイド」に

住宅地なので大きめの窓は「落ち着かない」という方には、小さめの窓を高めの位置に設置する(ハイサイドライト)がオススメです。

外から人影が見える心配がなく、自然光が降り注ぐように射し込むので、空間に広がりが生まれます。

また、温かい空気は上昇するので、窓を開ければ排気もスムーズ。

入浴中に窓を開けて、自然の通気を感じることも可能です。

2.イマドキ機能で快適バスルーム

つづいて、バスタイムをより快適にしてくれる最新機能をご紹介。

お子さまからご高齢のご家族まで安心して入浴できる工夫や、毎日のお掃除の手間をグーンとラクにしてくれる機能、さらに自宅で温泉気分を味わえるオプションまで! 進化をつづけるシステムバスの「いま」をお伝えします!

いつでもポカポカ! あったかお風呂

当たり前ですが、お風呂はハダカで入る場所。浴室が寒いとお風呂に入るのがつい億劫になってしまうばかりでなく、ヒートショックによる事故のリスクも高まります。

昔ながらのタイル貼りのお風呂(在来工法)に比べ、システムバスは断熱性・保温性に優れていますが、お住いの地域によって、あるいは小さなお子さまやご高齢のご家族がいるご家庭では、「一歩上の工夫」が求められるケースも多くなってきました。

高断熱システムバス

マンションはもともと気密性が高いので、通常のシステムバスでも充分という方が多いのですが、戸建て住宅だと「冬はヒヤッとする」ということも少なくありませんでした。

システムバスはユニットバスともいって、壁・床・天井になるパネルや浴槽を組み立てて施工します。

このパネルを断熱仕様のものにすることで、外の寒さを遮断し、中の温かさを逃さない、冬でも温かい浴室となります。

さらに、近年は浴槽も保温タイプが売り出され、人気を集めています。

お湯が冷めにくく、追い焚きの頻度が減るため、省エネ・節約にも繋がります。

二重窓で外気をシャットアウト

近年、室内の寒さ対策に二重窓が普及してきましたが、お風呂の保温にも効果大です。

熱いシャワーや湯舟で浴室内が温まっても、窓まわりがひんやりしているとそこで空気が冷えてしまいます。冷たい空気は下の方に滞留するので、足元から寒さを感じやすいのです。

窓を二重にすることでガラスとガラスの間に『空気の壁』が生まれ、外の冷気を遮断するので、内側の窓ガラスやサッシを触ると「氷のように冷たい!」ということはありません。

ですから、せっかく温かくなった浴室内がすぐに冷えてしまう、という心配はなくなるわけです。

先ほどマンションは戸建てに比べて気密性が高い、とお話しましたが、窓のつくりには差がありません。

マンションにお住まいで「お風呂が寒い」という方は、窓が原因となっているケースが多いです。二重窓にすることで、寒さが劇的に改善される可能性が高いですよ。

浴室暖房なら室内干しもOK

とくに小さなお子さまやご高齢のご家族がいるご家庭は、壁の断熱や二重窓と併せてご検討いただきたい、浴室暖房。

「併せて」というところがポイントです。浴室自体の断熱が不充分なままなら、暖房を付けても光熱費ばかり掛かって非効率。必ずセットで考えましょう。

また、ヒートショックのリスクは服を脱ぐときからはじまっています。

暖房は浴室だけでなく、脱衣室も同様に考えましょう。

浴室暖房は、洗濯物の室内干しにも重宝します。浴室内に物干しバーを設置すれば、梅雨どきや花粉症のシーズンでも「洗濯物が干せない」と困ることはありません。

また、浴室の水濡れがすぐに乾くので、カビやヌメリが生じにくく、お掃除も楽チン。

副次的効果も大きい設備です。

転倒防止で安心・安全

従来の硬くてツルツルした床では、濡れるとさらに滑りやすくなり、転倒の危険がありました。

服を着ていない分、大きなケガにつながりやすい浴室での転倒。

転びにくい・転んでもケガをしにくい工夫は、いまやマストです。

滑らない・躓かない床

かつてはタイル様のツルンとした素材が主流だった浴室の床ですが、現在は表面にざらつきがあり、濡れても滑りにくいものや、転んでも痛くないクッション性があるものが急速に普及しています。

さらに速乾性があるもの、断熱性が高くヒヤリとしないものと、これまでの「お風呂の床」のイメージを覆すような、画期的な床が各メーカーから次々と売り出されています。

また、最近は脱衣室と浴室の床に段差を設けず、ドアレールもなるべくフラットにして躓きを防ぐ、バリアフリーリフォームが人気です。

「水が脱衣室まで漏れてこないか心配」という相談がときどきありますが、浴室扉の前に水抜きを設けたり、シャワー下の排水溝に向かってわずかな勾配をつけたりと、逆流しないよう工夫されています。

出入りしやすい浴槽

浴槽をまたぐ動作も、重心が不安定になり、転びやすいポイントです。

床から浴槽の縁までが高すぎるとまたぐのが大変ですし、浴槽が深すぎても爪先立ちになり、危険です。

床から浴槽の縁までの高さは、おおむね400mm前後が目安ですが、小柄な方は300mm~と低めに。

あるいは、浴槽のリムを広くして、リムにいったん腰掛ける形で浴槽に入るようにすると、バランスを崩す心配が減りますね。

浴槽は和式・洋式・和洋折衷とありますが、出入りしやすく、姿勢が安定するのは和洋折衷タイプです。

和洋折衷タイプは膝を伸ばして座ることを想定した形状で、深さ500~550mm。

これより浅い浴槽は入るときは良いのですが、出るとき立ち上がりにくいです。

また、浴槽を出入りする際は手すりがあると体を支えやすく、より安心です。浴槽の縁の真上に縦型の手すりが掴みやすく、オススメ。

さらに、浴槽の奥側の壁にL型の手すりがあると、立ち座りがラクになります。

楽チンお掃除でいつもピカピカ!

水を使うお風呂では水垢やカビが発生しやすく、お掃除には気を遣いますね。

その他、排水口に髪の毛が詰まったり、石けんやシャンプーがヌメリとなったり。

何かと面倒なお風呂掃除ですが、近年は汚れにくい素材・お掃除がカンタンになる機能も取り入れられています。

面倒な排水口のお手入れもワンタッチ

排水口の詰まりは気が進まないお掃除の一つですが、イマドキのシステムバスは手を汚さずにササっと髪の毛や石けんカスを取り除けるようになっています。

髪の毛が絡まないヘアキャッチャー、開口が広く凹凸が少ないので汚れを拭き取りやすいトラップと、オプションではなく基本仕様で搭載されているメーカーが増えてきました。

浴室扉のレールや通気口も、汚れが溜まりやすいポイントです。

ゴムパッキンがないもの、通気口のガラリが外せるものと、こちらも各メーカー、掃除の手間をなくす工夫を取り入れています。

カビつき知らずの壁・床

そもそもカビや水垢がつきにくい壁・床を取り入れるケースも多くなっています。

カビや水垢の原因は水濡れです。水はけが良く、乾きやすいパネルは、使用後にシャワーで流したり、軽くスポンジでこするだけでカビ付き知らず。

浴槽は、皮脂汚れをはじく人大やホーローが人気です。

最近はスイッチ一つで浴槽を自動洗浄してくれるオプションもあります。

一昔前のお風呂掃除といえば、クレンザーで水垢をゴシゴシ擦ったり、タイルの目地のカビをタワシでこそげたりするものでしたが、いまはこんなにお手入れできる時代なのですね。

最新リラックス機能でスパ気分

ジェットバスや打たせ湯でリフレッシュ!

一日の疲れを癒したり、お肌のお手入れができるオプションが近年、著しく進化しています。

たとえば水流のマッサージができるジェットバスはよく知られるようになりましたが、首元からお湯が湧き出る肩湯・酸素で微細な泡を生み出すマイクロバブルバスといった進化系も登場し、注目を集めています。

多機能シャワーも充実しています。水量や勢いをスイッチ一つで変えることができ、水流マッサージや打たせ湯のような強めの吐水も。

いま人気のオプションはレインシャワー。頭上から雨のようにやさしくお湯が降り注ぎ、包み込まれるような感覚を楽しめます。

浴室暖房乾燥機に取り付けられるミストサウナも、お肌のお手入れやリラックスに効果的。

超微粒子のミストや、心地よい刺激の噴射が選べるタイプも登場しています。

また、浴室内にTVやオーディオを設置して、ゆっくり湯舟に浸かりながら音楽や映像を楽しみたいという方も増えてきました。

防水TVや、スマートフォンで操作できるサウンドシステムといった機器を壁または天井に埋め込むことができます。

よりリラックスできる仕掛け、バスタイムを「楽しむ」工夫は、ますます多様になってきているのですね。

なお、建物の構造や、とくにマンションの場合は規約によって、機能やデザインが制約されるケースもあります。

そうしたケースについては他にお風呂リノベーション(工事のポイント編)という記事がありますので、よろしければそちらも併せてご覧になってみてください。

以上のように、お風呂リノベーションの最新機能やデザインについてレポートしてきましたが、いかがでしたでしょうか?

とくにここ日本では、お風呂は体を洗うだけでなく、一日の疲れを癒したり、お肌のお手入れやマッサージをしたりと、リラックス空間としても大切にされてきました。

あなたのお家のお風呂をもっと快適に、もっとくつろげる空間にリノベーションするためのヒントに、ぜひこの記事をお役立ていただければ幸いです。